日刊いーしず『まちの双眼鏡』は静岡のクリエイターブログになりました。

これからは静岡のクリエイターブログで更新いたします。

→http://sogankyo.eshizuoka.jp/

どうぞよろしくお願いいたします。

2015年10月21日

第四十六回 癒しの里へようこそ!

島田駅よりバスに揺られて、大井川を北上して行きます。1時間ほどで、終点の御堂沢バス停に着きました。(バス代200円)

土・日・祝日のみ営業している、お食事処「里屋敷」で自慢のそばをいただき、同じ敷地内にある蔵を見せていただきました。

蔵の中から、文政十一年と書かれた旧伊久美銀行の帳簿を発見しました。当時の様子が目に浮かぶようです。蔵の内部は直射日光が当たらないため、ケヤキの柱・梁などに当時の木肌が現れていて、まるでつい最近改造されたようでビックリしました。

棟木もケヤキ一本物です。15メートルはあるでしょうか。この辺りの山の木は、ほとんどが西野さんの物だそうです。

里屋敷の蔵から南に歩いて行くと、常盤貴子さんが主演した映画の撮影にも使われたという西野茶工場(旧小学校跡)前の通路に出ました。

工場は合掌造りで、先日見学に行った富岡製糸場を思い出させる佇まい。「おい!お茶でものんでくか?」という声が聞こえてきそうです。

お茶工場を通り抜けると、西田邸が目の前に現れました。

家の中を見学させてもらうと、30センチ角ほどの大黒柱が2本並んで出迎えてくれました。今まで大黒柱+雌大黒は見たことがありますが、ツインの大黒柱は初めてです。またもビックリです。

その凄さに圧倒されながら、次に大井浅間神社に向かいました。

この神社は小高い山の中腹に建っていて、とても眺めが良かったです。中にはご神体が5体一緒に祀ってありました。これもまた珍しいですね。

ご神体に手を合わせ、神社を背にさらに歩いて行くと二俣公会堂(旧伊久美銀行)が見えて来ました。

明治10年に建てられたそうで、お茶取引で銀行が盛んだった頃を思い出させるような造りでした。ただ、窓がサッシに変わっていたのが少し残念でした。でも二俣大火にも負けずによくがんばりましたね、素晴らしいです。

二俣公会堂は大通りに面していて、その道沿いには唯一自動販売機が設置してある福井邸も見えます。

店は今も健在で、店名入りの手ぬぐいを見せていただきました。昔は「ふくい百貨店」と呼ばれていたようです。なぜか懐かしさを感じて、とても心が落ち着きます。

その余韻にひたりながら、今度は袋井邸に向かいます。

つい最近旦那さんが亡くなったとのこと。「あー、また一人大事な人が…」と思う次第です。内部は手入れが行き届いていて、旅館を始められそうなくらいでした。

こちらも、黒光りした大きな柱や梁がとても見事です。いい仕事をしていますね。

最後の見学場所は濱野邸でした。しっかりとした造りで、縁側の柱も角15センチ以上はありそうでした。

濱野邸のお宝を拝見しました。金の通貨、一分銀そして、お米を入れてあった箱(ごおら)??スゴイものですよね。

今回は非日常をたくさん体験することができました。島田市伊久美二俣に足を踏み入れると、ふっと懐かしい感じがします。この感覚は体験した人しかわからないでしょう。ぜひ皆さんも癒しの里へ足を踏み入れてはいかがでしょうか?

貴重な体験をどうもありがとうございました。

----

執筆/ロビン

土・日・祝日のみ営業している、お食事処「里屋敷」で自慢のそばをいただき、同じ敷地内にある蔵を見せていただきました。

蔵の中から、文政十一年と書かれた旧伊久美銀行の帳簿を発見しました。当時の様子が目に浮かぶようです。蔵の内部は直射日光が当たらないため、ケヤキの柱・梁などに当時の木肌が現れていて、まるでつい最近改造されたようでビックリしました。

棟木もケヤキ一本物です。15メートルはあるでしょうか。この辺りの山の木は、ほとんどが西野さんの物だそうです。

里屋敷の蔵から南に歩いて行くと、常盤貴子さんが主演した映画の撮影にも使われたという西野茶工場(旧小学校跡)前の通路に出ました。

工場は合掌造りで、先日見学に行った富岡製糸場を思い出させる佇まい。「おい!お茶でものんでくか?」という声が聞こえてきそうです。

お茶工場を通り抜けると、西田邸が目の前に現れました。

家の中を見学させてもらうと、30センチ角ほどの大黒柱が2本並んで出迎えてくれました。今まで大黒柱+雌大黒は見たことがありますが、ツインの大黒柱は初めてです。またもビックリです。

その凄さに圧倒されながら、次に大井浅間神社に向かいました。

この神社は小高い山の中腹に建っていて、とても眺めが良かったです。中にはご神体が5体一緒に祀ってありました。これもまた珍しいですね。

ご神体に手を合わせ、神社を背にさらに歩いて行くと二俣公会堂(旧伊久美銀行)が見えて来ました。

明治10年に建てられたそうで、お茶取引で銀行が盛んだった頃を思い出させるような造りでした。ただ、窓がサッシに変わっていたのが少し残念でした。でも二俣大火にも負けずによくがんばりましたね、素晴らしいです。

二俣公会堂は大通りに面していて、その道沿いには唯一自動販売機が設置してある福井邸も見えます。

店は今も健在で、店名入りの手ぬぐいを見せていただきました。昔は「ふくい百貨店」と呼ばれていたようです。なぜか懐かしさを感じて、とても心が落ち着きます。

その余韻にひたりながら、今度は袋井邸に向かいます。

つい最近旦那さんが亡くなったとのこと。「あー、また一人大事な人が…」と思う次第です。内部は手入れが行き届いていて、旅館を始められそうなくらいでした。

こちらも、黒光りした大きな柱や梁がとても見事です。いい仕事をしていますね。

最後の見学場所は濱野邸でした。しっかりとした造りで、縁側の柱も角15センチ以上はありそうでした。

濱野邸のお宝を拝見しました。金の通貨、一分銀そして、お米を入れてあった箱(ごおら)??スゴイものですよね。

今回は非日常をたくさん体験することができました。島田市伊久美二俣に足を踏み入れると、ふっと懐かしい感じがします。この感覚は体験した人しかわからないでしょう。ぜひ皆さんも癒しの里へ足を踏み入れてはいかがでしょうか?

貴重な体験をどうもありがとうございました。

----

執筆/ロビン

Posted by 日刊いーしず at 12:00

2015年10月07日

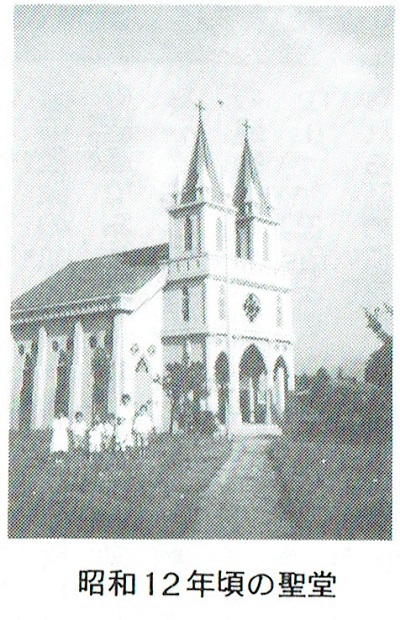

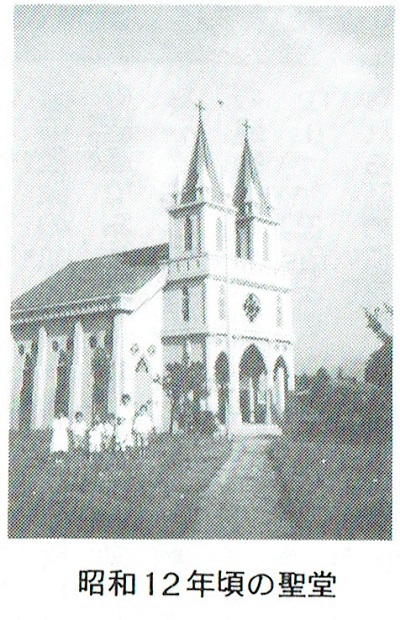

第四十五回 清水初の聖堂・カトリック清水教会

清水のエスパルスドリームプラザちかく「入船町」の交差点を静岡方面にすすみ(県道197号)、橋を渡り「上清水町」の交差点を過ぎるとすぐ、左側に赤い屋根に白い壁の可愛らしい教会が見えてきます。今回ご紹介するのは、清水にはじめて建てられた聖堂、カトリック清水教会です。

清水教会の聖堂は昭和10年、当時の静岡教会主任司祭であったドラエ神父の功績により建てられました。茶畑に高い足場が組まれ、聖堂の骨組みが出来上がっていく様子を、清水の人々は好奇と驚きのまなざしで見ていたそうです。

完成当初は、銅板葺きの劣塔にカラフルなステンドグラスの窓、上に伸びるようなエキゾチックな異国の御殿を一目見ようと、遠方から来る人も多かったようです。

残念ながら聖堂建設に関する資料は一切残っていないので、設計者や施工者は不明です。

教会の中は、ゴシック様式特徴でもあるリブ・ヴォールト天井(劣等が交差した形)に、色ガラスを組み合わせて模様をつくるステンドガラス、柱の頭部には彫刻が施され、当時のままの姿をみせてくれます。構造は木造、玉石に柱をのせて建物を支える日本建築の伝統的な工法をとっていました。

リブ・ヴォールト天井

ステンドガラス

彫刻が施された柱

教会は木造で造られています

現在もつづく清水聖母保育園が隣接され、聖堂創建から82年。いまでは清水のまちのシンボル的な存在になっていると思います。戦時中の大空襲も逃れ、清水の歴史を伝える貴重な建物です。専門家と地域の方々で、保存・活用していく方法を考えていく必要が今あるのではないでしょうか。

※参考図書 カトリック清水教会「五十年の歩み」

----

執筆/鍋田さつき設計事務所 鍋田さつき

清水教会の聖堂は昭和10年、当時の静岡教会主任司祭であったドラエ神父の功績により建てられました。茶畑に高い足場が組まれ、聖堂の骨組みが出来上がっていく様子を、清水の人々は好奇と驚きのまなざしで見ていたそうです。

完成当初は、銅板葺きの劣塔にカラフルなステンドグラスの窓、上に伸びるようなエキゾチックな異国の御殿を一目見ようと、遠方から来る人も多かったようです。

残念ながら聖堂建設に関する資料は一切残っていないので、設計者や施工者は不明です。

教会の中は、ゴシック様式特徴でもあるリブ・ヴォールト天井(劣等が交差した形)に、色ガラスを組み合わせて模様をつくるステンドガラス、柱の頭部には彫刻が施され、当時のままの姿をみせてくれます。構造は木造、玉石に柱をのせて建物を支える日本建築の伝統的な工法をとっていました。

リブ・ヴォールト天井

ステンドガラス

彫刻が施された柱

教会は木造で造られています

現在もつづく清水聖母保育園が隣接され、聖堂創建から82年。いまでは清水のまちのシンボル的な存在になっていると思います。戦時中の大空襲も逃れ、清水の歴史を伝える貴重な建物です。専門家と地域の方々で、保存・活用していく方法を考えていく必要が今あるのではないでしょうか。

※参考図書 カトリック清水教会「五十年の歩み」

----

執筆/鍋田さつき設計事務所 鍋田さつき

Posted by 日刊いーしず at 12:00